|

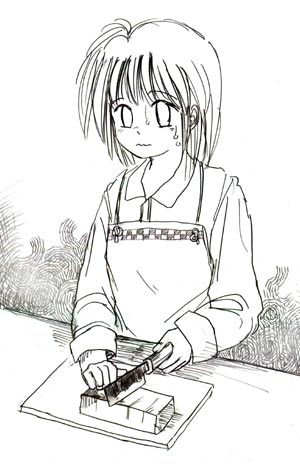

第一章「三津木弥生による一人称」 10.名前 prev * index * next 南部イセルコニアの紛争地帯から帰って来た俺を待っていたのは白く四角い建物だった。傭兵や国際軍事援助に対して抜本的な改革が行われ、国際資格制度が取られるようになったのは22世紀初頭だった。それから軍事活動に従事するものは健全な精神を有していなければならない、という国際条項が強化された。精神カルテの3つの項目に星印のついた俺は軽度な躁鬱病と診断され、臨床心理士による詳細な検査を受けねばならなかった。 検査は1週間程度のはずだった。 だが、入院中にいくつかの問題が指摘され、合計5回、病院を移された。その間、患者や医療関係者とのトラブルは三桁に昇る。結局、俺が白い壁の中から出られたのは1年と8ヶ月後だった。 その時に出会った患者のなかに、身体の中に数人の友人を持っている者がいた。 翌朝になるとゆいはもとに戻っていた。夕べのことを聞いても全く覚えていない。 「お姉ちゃんは、何でも知ってるんだよ」 姉について問いただすと彼女はそう答えた。お姉ちゃんとやらがどこから来たのかとか、どこへ行ったのかということには興味はないようだ。俺も聞かないことにした。 「それよりも、お腹すいたね」 そういえばそうだ。朝飯がまだだ。 昨日はSAで買った弁当で済ませたが、今日からは自炊しなければならない。食料統制が進んでいるとはいえ、調理の手間はしっかり残っている。まあ、出来合いのものも売っているが、なにしろ高い。機械が何でも出来るようになった現在、機械と人間の立場は逆転した。いまや最も安価なのは人件費なのだ。 「ゆい、お前は包丁は使えるか」 「もちろんだよ」 「ほぉ」 俺は感心した。これは口で言うほど易いことではない。野菜や肉はむろん合成であり、形状も加工しやすいブロックやスティック、シートが主流だ。最近は懐古趣味からか自然の野菜の形状を模したモールド・タイプなんてのも売っているが、高価である上に味は変わらない。スティックやシートは折ったり千切ったりすればいいので調理は簡単だが、俺が買ってきたのは業務用のブロック・タイプだ。これは切らなければならない。一般家庭ではあまり使わない。 「よし、じゃあ、シチューを作ろう。俺は鍋を用意するから、野菜を切っておいてくれ」 大鍋が地下の倉庫にあったはずだ。 「うんっ」 ゆいは頼もしい返事をして、どこで見つけたのかエプロンを身に付けた。 この建物の前の持ち主である俺の旧知は、用心深い性格であるうえに悲観論者だった。「機械なんぞに頼っているといつかしっぺ返しをくらう」というのが口癖で、調理の技術も持っていたし、食料や水の備蓄も欠かさなかった。地下には俺が持ってきた食料の数十倍の備蓄があった。ブロック野菜だけではなく固形肉や各種栄養素のゼリー缶も大量にあった。 (食料を用意するまでもなかったな) 鍋はすぐに見つかった。埃をはらって地上へ戻る。 台所では四角い野菜を前にして、ゆいが固まっていた。  「ふつう、人参って丸いんだよぉ〜」

「ふつう、人参って丸いんだよぉ〜」丸い人参をシチュー用に四角く切るのに苦労する、というのなら話は分かるが、四角い野菜を前にしてそれはないだろう。まあいい、今の世、包丁を握れただけで、大したものだ。 「代わろう」 「うぐぅ、なんか悔しい……」 ゆいは俺から鍋を受け取ると、洗うために土間へ降りた。「わ、冷たい!」という声のあと、鼻歌が聞こえてきたところからすると、あまり気にしていないらしい。がちゃがちゃと派手な音を立てている。 『あなたは……誰?』 昨日のゆいを思い出した。警戒心の塊のような、怯えた猫のような目をしていた。今のゆいとは似ても似つかない。 どちらが本当の彼女なのだろう。 出来たてのシチューは美味かった。体中に暖かさが染み渡った。ゆいは目をくりくりさせて、珍しそうにシチューを口に運んだ。 「へー、おいしいねー♪」 まるで初めてシチューを食べたかのようだ。満面に笑みを浮かべている。 俺は皿洗いをゆいにまかせると、もう一度地下室へ潜り込んだ。 食料貯蔵庫の奥に小さなスペースがある。書庫として使われているところで、小さな机と椅子があった。俺はそこでノートを開いた。電源を入れるとOSの起動画面が一瞬現れて消え、すぐにナビゲーションソフト『ミュウ』が立ち上がる。 >茜屋さん、おはようございます 対話形式のナビゲーションソフトは可愛らしいキャラクタが表示されているものが多いが、この『ミュウ』はコメント・スペースとリアクション・スペースだけのシンプルな造りだ。味気ない事この上ない。しかし、飾り気のなさを補ってあまりある学習性能の良さでビジネスユーザーばかりでなく、一般ユーザーにも根強い人気を誇っている。開発元のArs.Softは2年に一度くらいのペースでバージョンアップをしているが、基本的にインターフェイス周りの改善が主でエンジン部分は開発当初からほとんど変わっていないらしい。 『ミュウ』は音声認識で情報を入力できるが、俺はいつも文字入力している。コメント・スペースに必要な情報、「報道検索」「期間3ヶ月前まで」「天知政一」を入力し、検索を開始する。 >了承、開始します >衛星システム回線を開きます 『ミュウ』は目まぐるしく画面をスキップし、最初の画面に戻った。 >該当、122件です 意外と多い。もう少し絞り込んだほうがいいだろうか。痴漢、暴行、賄賂、圏警のちまちまとした不祥事事件の記事に、署長である天知の弁明の言葉が貼り付く。違う。こういう記事ではない。ではどんな記事かと問われると困るが、とにかく探しているのはこれではない。 俺は自分の感覚を信じている。気になることがあるときは、自分でも気が付かないうちに現状を打破する道を発見しているのだ。無意識がそれを伝えようとしている。その判断を信じたからこそ俺は今まで生きてこられた。これからもそうだ。天知政一が気になるのならば、それを解決しなければ俺は前に進めない。 ふと目が止まった。 日本社会論文賞の受賞記事だ。何故こんな記事が、と思ったが、謎はすぐに解けた。受賞者が天知の娘だった。英才教育を受けた才女らしく、バイオリンのコンテストやら、国際教育援助事業やらの記事でしばしば話題に上る。歳は俺とたいして変らないはずだが、話題性では父の天知政一とタメをはれるほどだ。 『医療の現実と統制批判』 圭洋学園高等部 天知結羽 「あまち……ゆう?」 ゆいが皿を割る音が上から聞こえた。次いで「うぐぅ」という呻き声が聞こえてくる。 指がキーの上を泳いだ。 『ボクはね、ゆいだよ。天津ゆい、宜しくね!』 耳の奥に残っている声が、何度も繰り返される。やはり答えは近くにあった。今まで気が付かなかったのが不思議なくらいだ。 あまつゆい、気になっていたのはこの名前だったのだ。 単純だ。IとU、ふたつのアルファベットの位置を入れ替えただけだ。あまりにも単純、それが意味することは別にして、だ。 俺は思考がストップしているのに気付いた。 また、皿の割れる音がした。 |