|

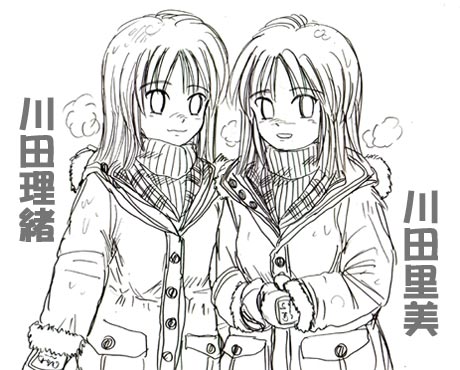

第一章「三津木弥生による一人称」 11.来客 prev * index * next 夕べから振っていた雪が昼過ぎには大粒になり、瞬く間に視界を覆った。深夜には一時止んでいたのに山の天気は分からない。 「雪の飄々翩々たるを観て花に諭へ玉に比べ、勝望美景を愛し、酒食音律の楽を添へ、画に写し詞につらねて、称翫するは和漢古今の通例なれども、是雪の浅き国の楽しみなり」とは、雪に関する天保年間の文献『北越雪譜』にある言葉だが、なるほど、雪を楽しむのは雪を知らないもののみかと、あらためて思う。俺も北国の出ではあるが、南暮らしが長かったせいか、雪の冷たさ、重さなどというものはすっかり忘れていた。 「雪だるまどころじゃないね……」 ゆいがカーテンの隙間から外をしきりに眺めては、ため息をついている。窓ガラスが冷えているので、窓際はことさら寒い。だから、カーテンを少しだけめくって眺めているのだ。 『お姉ちゃん』はあれから一向に現れない。 ゆいの中に眠っている、お姉ちゃんが「天知結羽」なのは間違いない。では、ここにいる「天津ゆい」は彼女の病んだ精神の作り出した人格といえる。無邪気で、素直なこの少女は、天知結羽のどのような境遇が生み出したのだろう。 多重人格には様々なケースがある。解離性障害、かつて解離性ヒステリーと呼ばれたこの症例は、ダニエル・キイスの描いたノンフィクション、二十四人格者の「ビリー・ミリガン」で一躍有名となったが、それ以前にも三重人格の「クリス・コスナー・サイズモア」や十六人格の「シビル・イザベル・ドーセット」などが我が国で紹介されている。多くは精神の抑圧によるもので、多重人格になるということは、それぞれの精神状態に適応した担当者が作られるということだ。これを進化と呼ぶ人もいる。 昨日、現れた天知結羽は、俺のことを知らなかった。 この二人は記憶を共有していない。 俺が匿ったのは、どちらだったのだろうか。部屋の中で蹲っていた少女はゆいだった。それは間違いないように思える。その前、捜査官に追われていたのは結羽だった可能性が高い。 (もう一度、結羽に会う必要がある) 俺はそれを痛切に感じた。呼べば来る、というようなものなら、簡単でよいのだが。 吹雪はますます強くなってくるようだった。 「ねぇ、クイズ!」 多重人格者の例を考えれば、人格が移るときには意識が朦朧としたり、昏倒することもあるという。 「冷蔵庫の中に象を入れる3つの条件ってなんでしょう」 何かショックが必要なのか。いや、昨日はすんなりと出てきた。主導権は向こうにあるのかもしれない。それとも、何らかの条件で入れ替わるのか。条件……鍵のようなものがあるのか。 「ねぇ!」 ゆいが俺の身体を揺さぶった。少し怒っているようだ。 「ああ、悪い。何か言ったか?」 「いい。もう、知らない」 どうやら彼女なりに部屋の張り詰めた空気をなんとかしようとしていたらしい。無理もないのか。他人と一緒にいると5分の沈黙が耐えられないという人種がこの世の中にはいる。傭兵部隊のなかにすらいた。これから戦場に赴くというのに、べらべらと意味の無い話を延々としている者は少なくはなかったのだ。それは大体少し戦場に慣れてきた頃の者に多かった。緊張や不安を覆い隠す術として学んだのだろう。もう少し経験を重ねればそれが何の意味もなさないことに気付く。 ゆいは部屋の隅で丸くなり、寝室の書き物机の中にあった十角形のパズルに没頭し始めた。 窓ががたがた軋む音が耳につくようになった。 書庫から本でも持ってきてやろうと思った。篭城において大切なのは精神状態を常に健全にしておくことだ。物理的なトラブルよりも危険性が大きいケースがある。敵の中にその方面に優れた者がいるとしたら、どんな揺さぶりをかけてくるか分からない。以前、経験したケースでは、篭城したテロリストを燻り出すのに、耳障りな音を鳴らしつづけるというのがあった。 窓のがたがたという音がどんどんに変わった。風が強くなっているのか。 廊下に出て、そうではないと分かった。どんどんと鳴っているのは窓ではない。玄関の扉だ。 足の親指が内側に引っ張られるような感覚がした。小屋に招かざる客が訪れた。 「ごめんくださぁい! 誰かいませんかぁ!」 ドアをたたく音は激しさを増した。「わたしたち……道に迷ってしまって、困ってるんです!」若い女の声も聞こえる。人の気配は三人くらいか。最初の声は男のものだった。「お願いします! 誰もいないんですかぁ」俺はそっとドアを開けた。 暗がりの中に、雪にまみれた男女の姿があった。 「良かった……人、いたんだ」 「明かりがついてたもんね」 安堵のため息をつきながら、口々に言い合っている。防寒服に身を包んでいるので体つきは定かでないが、背の高い鷲鼻の男がリーダー格らしい。 「すみません、僕達は圭洋大学の雪華研究会のものです。高郷教授の別荘に行く途中で迷ってしまって。バスもなくなっちゃうし、困ってたんです」 高郷教授というのは自然科学の分野で著名な学者だ。白い息を顔中に纏わりつかせながら一気に喋る。何度かシミュレーションしたような滑らかさだ。それでも、時々目をちらちらと横に動かしてもいる。 男は少し声を落として続けた。「それで……あの、今夜、泊めていただけないでしょうか」 日はすっかり落ちている。この時間から山の中を出歩くのは危険だ。まして外は吹雪である。彼らを助けるのは至極当然の人道的行為といえる。彼らとしては、こちらに選択肢がないことも承知であろう。 「お願いします!」 残りのふたりの女の子が頭をぺこぺこと下げる。凍り付いていた栗色の髪から、水滴が跳ねた。ふたりは背格好から顔つきも似ている上に、色違いの同じ服を着ている。双子だろうか。 「うぐぅ、可哀そうだよ……」 背後に圧力を感じた。ゆいがいつのまにかやってきていて、泣きそうな顔をして立っている。 自分が何者かに追われてここに逃げ込んだことを理解しているとは思えない。もう少し外界に警戒すべきだと忠告したくなったが諦めた。忠告して分かるのは天知結羽であって、天津ゆいではないかもしれない。 俺は「どうぞ」とだけ言って彼らを中に促した。高郷という学者の別荘は確かに山ひとつ向こうにある。バスの経路が枝分かれしている先なので、停留所を間違えればこういうことになる可能性もある。しかし、不自然なのも確かだ。彼らが本当の意味で俺の来客である可能性は高い。 「あ、有難うございます! 寝床なんてどこだっていいです。宿泊費ももちろん払います。あとで請求書を送って下さい。ええと、住所は……」 男はもたついている。住所なんてあとでいい。うしろから女の子達がせっつく。 「ゆい、昼間のシチューを温めといてくれ」 「うんっ」 ゆいは嬉しそうに台所へ向かった。 「あ、あった。これ、名刺です」 男は濡れた指で名刺を手渡した。『圭洋大学理学部 講師 八潮貴之』とある。 「やしお、でいいんですか」 「あ、そうです。すいません、名乗ってませんでした。八潮貴之です。圭洋大学では講師で、教授の助手のようなことをやってます。この二人はゼミの学生です」  「川田里美です」 防寒服を脱ぎながら、ふたりが同時に喋った。やはり双子らしい。中に着ているセーターも同じだ。ふたりをくるくる回したら俺など区別がつけられない。おそらく意図的に似せようとしているのだろう。理解し難いが。 俺は彼らを広い部屋へ案内した。とりあえずシャワーを浴びて着替えてもらおう。話はそれからだ。 三人はいそいそと奥へ向かった。俺は玄関の鍵を掛け、それに続こうと踵を返す。そして、それに気付いた。 彼らが去った玄関に、何か黒い塊が落ちていた。 1cm角くらいの四角い物体だ。秋葉原あたりでも少し裏道に入れば手に入る代物だ。彼らが持ち込んだのか、それとも何者かが彼らの服にでもくっ付けたのか。 俺はそれを拾うと、音を立てずにそっと靴箱の上に置いた。この吹雪の向こうにはまだ何人かの人間がこの小屋を見張っている、それを確信した。 眠らせていた知識が放流のように脳髄を刺激した。 胸が躍っている。口元が緩むのが感じられる。明らかに喜びと判定される感情が湧きあがってきている。危険なのは俺自身だ。 俺の中に眠る、隔離されざるを得なかった獣性。殺戮衝動。1年と8ヶ月を掛けて駆逐した筈の病。それがむくむくと起き上がってくる。 耳の後ろ辺りがちりちりと痛む。神秘学者のジャック・ケリーによって予測され、19世紀初頭までその存在が信じられた『アプドロトトスペーレ』――ケスタ語で「殺戮を司る器官」と呼ばれるその部位は、純粋な戦闘本能を解放する。俺には確かにそれがあった。 俺がゆいを助けたのはこの刺激が得たかったからか。彼女に厄介ごとの因子を感じたからなのか。問いに対する答えは今の俺のなかにはない。 俺は八郷の名刺を手帳のポケットに入れた。ふと中にあるもう1枚の名刺が目に入った。 『農水省食糧庁食品管理部 一級食品衛生管理官 日吉日向』 発端となった男の顔を思い出した。彼はもう舞台から姿を消してしまったのだろうか。それとも、この白い闇の向こうで息を潜めているのは彼なのだろうか。 吹雪の山荘、不審な来客、そしてそこを見張る者達、滑稽なほどありきたりに舞台は整った。俺は苦笑した。 演出家は誰だ? 『第一章「三津木弥生による一人称」』終章 『第二章「上空視点による三人称」』につづく |