|

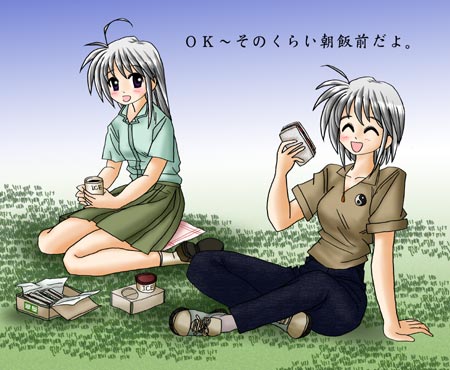

天気のいい昼下がり最後の患者の診察を終えたフィリスが椅子の上で思いっきり伸びた。 「ン〜〜〜、今日も忙しかった〜」 まるで『フゥ』と言うかのような表情で私は窓の外を見てから室内に備え付けられている掛け時計に視線を向けた。 「少し遅めだけど昼食にしようかな?」 私が小さく呟いたと同時に部屋の扉がガチャッっと開いた。 「あ〜すみません。もう診察は・・・・」 そこで私の言葉が停まり入ってきた人物が軽く手を挙げた。 「ハァ〜ィ、フィリスぅ」 「リ、リスティ〜」 私は少し驚いたような声で目前の女性、リスティの名前をよんだ。 「仕事はもう終わったの?」 「仕事は終わったわよ。」 私はしれっと言うリスティに舌をベーッと出しながら答えた。 「うんうん、その方が可愛いよ。」 「んもぅ、リスティ〜またお昼代を浮かせに来たんでしょう?」 「ご名答。」 少し悪戯気味な表情でリスティは私に答えた。私は小さな溜息を吐きながら呟いた。 「もぅ、今月は私も少し辛いんだから程々にしてよっ」 「善処する。」 「はぁ〜〜」 いつもの通りの受け答えに私は半ば呆れながら受け入れながら席を立ってお財布を持った。 「はいはい、なら何処にするの、リスティ。」 「ン、そうだね・・・天気も良いからお弁当を買って外で食べるって言うのはどうかな?」 「あ、それいいね〜」 私は先程の気分も何とやらでニコニコと答えると扉を開けた。 「じゃあ〜少し遠出して翠屋で軽いサンドとか珈琲とか買って公園で食べるとしますか。」 「いいね」 リスティの答えを聞きながら私達は一路翠屋へと向かった。 程なくして元気に店頭販売している彼女の姿が見えた。 「ハァイ、フィアッセ。」 「フィアッセ、今日も元気にお仕事?」 「あ、フィリスにリスティ〜」 にこやかに私とリスティに微笑んでいるのは私の古くからの知人フィアッセだ。 「今日はふたりで仲良く食事かな?」 すこし楽しげにフィアッセが私に尋ねてきた。 「違うわよ。リスティったらまた御飯をたかりに来ただけ。」 「随分なもの言いだな〜可愛い妹のことが心配できたボクのことを。」 「それっていつも昼時なの?」 「その通りだよ、妹よ。」 「リスティ〜」 「アハハハ」 私が一気に力が抜けるのを見たフィアッセが笑いながら私の方に近寄ってきた。 「いいお姉さんだよね〜リスティは。」 「フィアッセ、それ違うと思う。」 私が反論するとフィアッセは私の頭に手を置いた。 「ン、キュートっ」 「・・・・」 私は恥ずかしいやら嬉しいやらごちゃ混ぜな気分になっていると側にいる自称「優しい姉」が口を開いた。 「ボクはそろそろお腹がぺこぺこなんだけどな。」 「リスティっ」 私が少し強く言うとそれを遮るようにフィアッセが口を開いた。 「まあまあ、えっとサンドウィッチとか買っていくんでしょ?」 「勿論。」 「ええ、今日はお薦めとか有るの?」 「うん、有るよ〜今日はねローストビーフとトマトのサンドウィッチとちっちゃなデザートセットなやつ。」 フィアッセが白い指で商品を私に指さしてくれた。 「あ、美味しそうね。」 「美味しいよ〜桃子が作ったものだし。恭也も食べて美味しいって言っていたから。」 「桃子さん手作りで恭也君が美味しいって言ったのなら期待できるかな?」 「フィリスぅ〜まだ〜」 隣でお腹を空かせたリスティが私をせかした。 「ン、もう。ならそれを二つにこの陽気だからアイスコーヒーも二つもらえるかな?」 「ン、OK!ミルクと砂糖もいる?」 「うん、私もリスティも必要だから。」 「あ、フィリス用に砂糖とミルクは多めにね、フィアッセ。」 「リ、リスティ〜」 「アハハハ、判りました〜」 フィアッセも可笑しそうに答えながら商品をテキパキと袋に入れ始めた。私は少しだけムゥーッと頬を膨らませながらそれを見ていた。 「ハイ、テイクアウトできたよ〜」 フィアッセが紙袋を二つほど私に手渡した。 「二つで1000円に消費税だけど消費税はおまけしちゃうよ。」 「え、いいの?」 「うん。」 私はフィアッセの厚意に甘えることにしてその金額を支払うとリスティと一緒にフィアッセから離れた。 「じゃあ、バイ」 「バイ〜」 「うん、ふたりで仲良くだよ。」 私はフィアッセの言葉に苦笑しながら目的地へと向かった。 「んー、いい気持ちーーー」 私は公園の芝生に着くなり大きく伸びをした。こんなに太陽の光を浴びるのも久しぶりだったからだ。 「フィリス〜そんなに伸びると短いスカートから下着が見えるぞ〜」 「え、嘘っ!」 私はリスティの言葉に反射的にスカートに手をやった。 「ん?」 ふと私は気がついた。いくら短いとは言え私が伸びた程度で下着が見えるなんてあり得ないと。 「リスティ〜」 私は腰に手をやりながらリスティを睨んだ。 「早く食べないとボクが全部頂くぞっ」 リスティは何気ない素振りで紙袋を一つ開けた。 「あ、待ってよ〜」 私も慌てて中が見えない姿勢で腰を下ろすと紙袋を開けてサンドウィッチを取り出した。「いただきます。」 「いただきま〜す。」 私とリスティはお辞儀をするとサンドウィッチを頬ばった。行儀が悪いと言われているリスティも食べるときはちゃあんと言ってから口をつける。やっぱり此って耕介さんから教えられた事の一つだから私もリスティもかかさず言う言葉だ。そんなところを感じると「同じだな〜」って思ってしまう。 「ん、うまい。」 「美味しい。」 私とリスティはサンドウィッチの味に満足していた。少し口休めにアイスコーヒーを飲んだ私に向かって気持ちのいい風が流れてきて私の銀の髪を撫でた。 「いい風・・・」 私はこんな時にふと思ってしまうことがある。 『こんなに幸せで良いのかな?』 って・・・少し前、うん・・・そんなに遠くない昔。私と遠い異国にいる妹のシェリーは今目の前にいるリスティと命と存在を賭けて戦った。『なぜ自分たちに世界が優しくないのか』微かに思いながら命じられるままリスティと刃を向けあった。リスティは私達の『お姉ちゃん』で私達の『お母さん』だ。私達はリスティのハイブリット・クローン。言うなれば戦闘用にカスタマイズされた人工のHGS能力者。この点はリスティもそうだけど私達は『リスティ』を元にしてあるから微妙にも違う。だから考えてしまう・・・ 『こんなに幸せで良いんだろうか?私達・・・ううん、私は戦闘の為に作られた兵器。もう気持ちの整理はつけてあるけど、けど本当にこんな幸せが続くのだろうか?優しいお父さんやお母さんに両親みたいな人達。優しい知人達。そして無口だけど誰よりも優しくて、誰よりもその傷を治療してあげたい恭也君。そんな人達に囲まれる生活はとても幸せで怖い・・・』 「・・・・・・」 私がジッとしていると突然、私の首筋に冷たい感触が広がった。 「冷たいっ」 私は物思いにふけるのを止めてその行為をした『姉』を見た。 「リスティ、人が考えてるときになんて事を」 私が言うとリスティはつまらなそうな表情をして口を開いた。 「そんな暗い現実ばかり考えているからこんな事に気がつかないんだよ、フィリス。」 「リステイ・・・?」 私はリスティの言葉に少し呆然とした。そして続けてリスティが私に言い始めた。 「フィリス、整理をしたんだからそんな事考える必要はないよ。幸せなら良いとボクは思うよ。お父さんとお母さんから生まれても真っ暗な闇の中から突然生まれても心ある命は、みんなみんな幸せになるために生まれてきたんだから。」 リスティは私を優しく抱きながら耳元でささやいた。 「あっ」 わたしは思いだした。リスティと再会した時、リスティは同じ言葉を私達に贈ってくれた。優しい視線で私達のことを抱きしめてくれながら。 「フィリス、今日はうちに泊まると良いよ。耕介にも言っておく、フィリスが耕介の料理を食べたいって言っていたって。真雪にも愛にも美緒にも那美にも言っておく、フィリスが一緒に笑いたいって一緒にお風呂に入って、朝起きて『おはよう』って言いたいって。だからそんな事は考えないこと・・・ボクはそれが一番だと思う。」 「リスティ・・・」 私は不覚にも涙を零してしまった。そして思ってしまう。 『やっぱり敵わない。どんなときにもリスティは私のお姉ちゃんでお母さん。私が寂しい時、辛い時にはいつもリスティが元気を分けてくれる。だから私も元気で居られる。』 って思ってしまう。 「うん。じゃあ今日のお昼代の代わりにリスティの隣で眠っちゃうよ。リスティに手を繋いで貰いながら眠っちゃうよ。良いの?」 「OK〜そのくらい朝飯前だよ。」 リスティはいつも通りの表情で私に告げた。 「リスティったら・・・」 わたしは涙を指で拭いながら微笑んだ。 『うん。だから明日には私もいつもの私。いつも通り恭也君の足を診てリスティやフィアッセと止めどない話をして花壇に水をやる・・・そう・・・変わらない明日をいつも通り楽しもう。』 再び私とリスティは遅めの昼食を再開した。アイスコーヒーの氷は溶けてしまったけど私とリスティはいつにない日常を過ごしていた。  おわり・・・ 後書き・・・ えっと初めまして、拙い物書きのWGです。 今回、久方振りのフィリス物で一寸した切っ掛けで書くことになった物でしたがどうでしたでしょうか? 大した事のない日常。でもそれはフィリスやリスティにとってはかけがえのない日常の一ページになるのではないかと思い書いてみました。 もっと書きたいことがあるような気もしますが此ぐらいで許してください。 では、いつか機会があることを。 WG |